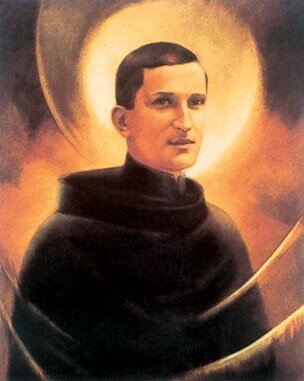

SAINT RICHARD PAMPURI

Saint Patron de la Province

Fêté le 1er mai

Erminio Pampuri est né en 1897 à Trivolzio, près de Milan. Il fût durant six ans médecin à Morimondo. Il entra dans l’ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu (Frères de la charité) en 1927, sous le nom de Richard (Riccardo en italien). Il mourut trois ans plus tard. Il fût canonisé par Jean-Paul II le 1er novembre 1989 avec ces paroles : « C’est une figure extraordinaire, proche de nous dans le temps, mais plus encore de nos problèmes et de notre sensibilité. Sa vie, courte mais intense, est un stimulant pour tout le peuple de Dieu, mais spécialement pour les jeunes, pour les médecins, pour les religieux ». Nous racontons sa vie, dans cette conversation imaginaire entre ses proches : la sœur Longina, sœur missionnaire en Egypte ; ses oncles Carlo et Maria Campari qui l’ont élevé ; un camarade de l’Université ; la sœur Margherita ; le père Riccardo Beretta, son guide spirituel ; le père Zaccaria Castelletti, provincial de l’ordre des Frères de la charité ; le neveu Alessandro Pampuri. Le dialogue s’est construit à partir de quelques témoignages recueillis pour la cause de béatification et de canonisation.

« Aie de grands désirs, c’est-à-dire le désir d’une grande sainteté, d’accomplir de grandes œuvres ; vise toujours plus haut que tu ne le peux afin d’atteindre le juste : mais, étant donné que tu ne seras pas toujours appelé à des actions glorieuses, fais même les petites choses avec grand amour ». « … toujours faire la volonté du Seigneur dans l’accomplissement exact de ses devoirs, et dans une lutte persévérante… ceci devrait être réellement mon programme. Et nous nous efforcerons de toujours le servir, non pas avec une crainte des châtiments, mais par amour, avec un amour toujours plus grand qui nous allégera ses croix et nous rendra plus doux son joug ».

« Il avait 30 ans lorsque mon frère Richard m’a écrit, à moi, sœur missionnaire en Egypte, ces quelques lignes. C’était le 28 octobre 1928. Deux ans plus tard, il devait mourir. Saint. Saint Richard Pampuri, médecin des Frères de la charité. Tu te souviens de lui, tante ? ».

« Bien sûr. Mon Erminio, c’était son nom avant les vœux. Je me souviens lorsque ton père l’a emmené chez nous, à Trivolzio. Ta mère venait de mourir de tuberculeuse, il était le dixième de onze enfants. Moi et Charles, les frères de sa mère, l’avons accueilli chez nous comme un fils. C’était un enfant tranquille, doué pour étudier. Une consolation pour nous. Hein, Charles ? ».

« Oh, oui ! J’étais fier de lui. Surtout lorsqu’il m’a dit qu’il voulait suivre mes pas. Lui aussi médecin. Lui aussi à l’Université de Pavie. S’il n’y avait pas eu la parenthèse belliqueuse – la Première Guerre mondiale – peut-être aurait-il obtenu son diplôme en deux ans… ».

« Je l’ai justement rencontré à l’Université. Ce fut pour moi un vrai camarade d’étude. Même s’il était éloigné des différentes congrégations, il était toujours avec nous et pour nous. Il faisait partie du cercle Saint Sévérin Boèce, association fondée en 1898 par l’évêque local, Mgr Riboldi, pour la formation morale des étudiants “presque comme une démonstration solennelle que l’union de la science avec la foi et la pratique de la morale chrétienne était encore possible”. Et je vous assure que ce n’était pas une période facile. Parmi les jeunes étudiants de l’époque, il y avait ceux qui affichaient une vie dissolue et effrénée. L’environnement intellectuel était encore dominé par un agnosticisme religieux, appliqué aux conceptions biologiques sur lesquelles reposaient nos études médicales, par un mécanisme soutenu de bonne foi par des esprits très cultivés en sciences profanes et privés de culture religieuse. Les milieux universitaires catholiques ont eu le grand mérite de travailler à une amélioration de cet environnement et de préserver les jeunes de la contagion de l’agnosticisme et de l’irreligiosité. Il y avait également beaucoup de jeunes qui étaient exemplaires par leur droiture et leur dignité. Erminio était l’un d’eux. J’ai un fait précis en tête. Je le vois, lors d’un soulèvement estudiantin, s’approcher des corps de deux étudiants tués, le seul à oser le faire. Il pria sur eux, se retirant ensuite sans être dérangé. Les manifestants se trouvant à une fenêtre voisine l’ont respecté, tandis qu’ils ont immédiatement tiré sur un autre qui tentait de s’approcher. Ce n’est pas uniquement une épreuve de courage ».

« Si nous voulons parler de courage, mon neveu en a donné la preuve lors de son service militaire. Il n’a jamais voulu en parler. Peut-être parce que ce fait a compromis sa santé. De toute façon… c’était la retraite de Caporetto, les médecins officiers de sa compagnie avaient abandonné tout le matériel médical et fui avec les soldats. Erminio, ne voulant pas que de si précieux médicaments soient perdus, les chargea dans un chariot tiré par une vache et, totalement seul, défiant l’ennemi sous une pluie battante, marcha pendant 24 heures jusqu’à sa compagnie, qu’il atteignit alors qu’il était désormais considéré comme disparu. Cela lui a coûté une grave pleurésie dont il ne s’est jamais totalement remis. Tu en sais quelques chose Margherita, toi qui as, en sœur bonne, déménagé avec lui, après l’obtention du diplôme, à Morimondo où, pendant six ans, il a pratiqué la profession de médecin généraliste. De 1921 à 1927 ».

« En effet. Quelles années ! Dans ce petit village perdu dans la campagne de la Bassa milanaise. Il n’a pas eu un moment de pause, au contraire, il ne s’est pas concédé un moment de pause. Ils pouvaient l’appeler à toute heure du jour ou de la nuit. C’était l’homme de la charité. Et avant tout de la charité spirituelle, parce qu’il essayait de donner aux malades, en plus de les guérir, une bonne parole et de bonnes lectures. Il soignait les corps pour arriver à guérir les misères de l’âme. Il avait institué une assurance pour laquelle les inscrits payaient deux lires par année et, en échange, il leur rendait visite à tout moment. Etant donné que cette assurance ne prévoyait pas les spécialités, il les fournissait et les payait de sa poche. Quand il ne payait pas les factures de ses patients chez le boulanger, le boucher… Par conséquent, au milieu du mois, il n’avait plus d’argent. Lui, le médecin, n’avait plus d’argent et devait demander des prêts. Longina, depuis l’Egypte, lui avait écrit de penser au futur, à la vieillesse, aux imprévus. Et que répondit-t-il ? Qu’il investissait dans des fonds sûrs avec des profits très élevés. Je découvris par la suite qu’il “investissait” son argent dans les missions. Mais, pour lui, ce n’était pas suffisant de bien faire son travail. Il était devenu le centre du village. Pour rassembler les jeunes, il fonda le milieu de l’Action catholique. Chaque année, il organisait les exercices spirituels auxquels participaient non seulement les jeunes, mais également les adultes. Il a également mis en place un orchestre. Pour acheter les instruments, il est allé personnellement demander des offres d’une ferme à l’autre, puis il faisait les siennes. Il fit fleurir, autour de lui, une série d’œuvre d’apostolat. Il ne manquait pas d’aller chaque jour à la messe, de faire une visite, même fugace, au Saint-Sacrement. Ceci est ce qui le faisait bouger : la foi. La sienne était une foi profonde, rayonnante de la lumière de l’espérance chrétienne. Si son amour pour les malades, pour les pauvres, pour les pécheurs était grand, c’est parce que sa foi, son amour pour Dieu, lui montrait le reflet du divin sur ces visages défigurés par la douleur, par l’indigence, par le péché. C’est pourquoi, chaque fois qu’il devait rencontrer les pauvres, il cherchait la lumière et la grâce au Crucifix, de sorte qu’on l’entendait souvent répéter : “Tout pour Vous, seulement pour Vous”. Les malades voulaient le “saint docteur”, il irradiait Dieu. Que ce soit clair, son comportement était normal : il ne s’attardait pas à des mises en scènes de piété ou de prière. Et pourtant, tout le monde se tournait vers lui. C’est dans ces années-là qu’il fit les vœux de tertiaire franciscain. J’ai senti que ce n’était pas suffisant pour lui. Père Riccardo Beretta, qui le suivit dans la maturation de sa vocation spirituelle, en sait quelque chose ».

« Oui. Je le connus à travers l’Action catholique. Je compris qu’il se sentait plus attiré par l’apostolat sacerdotal que par la vie religieuse. Il me dit qu’en raison de son état de santé précaire, il avait déjà dû subir deux refus : des missionnaires Franciscains et des Jésuites. Il en parla avec le père Provincial de l’ordre hospitalier des Frères de la charité, le Père Zaccaria Castelletti, qui, dans un entretien que j’eus avec lui, me dit : “Même s’il ne devait rester qu’un seul jour en tant que membre à part entière de l’Ordre parmi nous, qu’il soit accueilli. Dans le ciel, il y aura alors un ange protecteur” ».

« C’est vrai, je dis ces mots. Après la grande tempête – le Modernisme – qui se déchaîna sur les jeunes directement dans l’après-guerre avec de longues et tenaces vibrations d’esprit rebelle à l’intérieur comme à l’extérieur du sein de la famille, je sentis que la présence de ce jeune médecin aurait amené un équilibre moral aux âmes anxieuses et agitées. Son regard doux, mais capable d’attirer à lui, de captiver : c’était précisément ce qu’il fallait chez nos novices ».

« Il ne dit rien de son choix, pas même à moi en tant que tante, la mère qui l’avait élevé. Pas même à sa sœur Margherita. Pas même à ses compatriotes. Un jour, il partit. Je l’accompagnai au couvent de l’Ordre hospitalier, sans rien savoir. Père Norberto me dit : “Alors le médecin s’arrête avec moi”. Je commençai à pleurer et à crier : “Pour l’amour du ciel, Erminio, ne m’abandonne pas”. Et lui me répétait avec calme et fermeté : “Je dois suivre l’appel de Dieu ; je veux devenir saint”, et il s’en alla avec le maître au Postulandat. Après quinze jours, il était dix heures, je retournai afin de le persuader de rentrer à la maison. Je le fis appeler et, lui, par l’intermédiaire de sœur Cherubina, me dit : “Dites à ma tante que je dois suivre l’appel de Dieu. Vous me la saluerez beaucoup”. Je n’abandonnai pas. Au moins le voir. J’attendis dans la cour jusqu’à 13h afin de le voir passer. Mais, afin de ne pas me rencontrer, il fit le tour par derrière. Ce ne fût que par l’intercession du Père Maître que je réussis à lui parler. De cette conversation, je compris que c’était sa vocation ».

« Le 21 octobre 1927, il fût habillé canoniquement. On lui donna le nom de Frère Richard. Je veux souligner que notre Ordre, avec les vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance, a le vœu d’hospitalité, c’est-à-dire le soin des malades dans les hôpitaux et ceux qui leur sont confiés. Voilà, Frère Richard accomplit totalement ce vœu. Non seulement envers les malades, mais également envers tous ceux qui s’approchaient. Il était le premier à utiliser le balai, le premier à vider les vases et les crachoirs. Avec la même simplicité et le même naturel avec lesquels il accomplissait ces tâches, quand le médecin directeur ou le Primaire étaient absents, à l’invitation du Supérieur, il enfilait sa blouse blanche et commençait les visites médicales. Lorsqu’il s’apercevait que certains de ses frères fuyaient des tâches qui les répugnaient ou dont ils n’avaient pas envie de s’occuper, il disait : “Ce sont les petites humiliations, ce sont les choses répugnantes que nous devons chercher, nous religieux, si nous ne faisons pas ces choses, quand exerçons-nous un peu d’humilité ? Les bourgeois font ces choses-ci, d’autant plus nous les devons faire aussi”. Pour Frère Richard, la vie religieuse était le moyen pour réaliser pleinement son idéal de médecin qui ne faisait qu’un avec son idéal religieux. Pour lui, la charité vers le prochain n’était qu’une émanation de celle envers Dieu. Lorsque la science devait se déclarer vaincue… il disait au malade, en termes sans équivoques, à quel point il était utile pour le bien de l’âme. Guérir les corps pour guérir les misères de l’âme. La maladie fait partie de notre vie spirituelle et nous offre l’occasion de nous perfectionner. C’était particulièrement vrai pour le Frère Richard, lorsque sa maladie, qui l’avait affligé, l’avait conduit à sa mort. Il ne resta avec nous que trois ans. En 1929, son état s’aggrava encore. Sur l’insistance de ses proches, il fût transféré de Brescia à Milan. Sa dernière mission fût auprès de ses anciens compagnons d’université. Il fit appeler certains d’entre eux qu’il savait loin de Dieu. Quand l’ami arrivait, il faisait sortir les personnes qui étaient dans sa cellule et restait seul avec lui. Même le plus athée en sortait avec les pupilles inondées de larmes. Le 1er mai 1930, il mourut. Dans la Gloire de Dieu ».

« Je veux dire une dernière chose sur mon oncle Erminio, même si je suis celui qui l’a le moins connu. Je me souviens quand je suis allé en vacances à Trivolzio et que je passais du temps avec lui. Il parlait de Dieu et de la Vierge avec un tel accent qui provenait du cœur, comme s’il parlait de son père ou de sa mère, d’une personne qu’il connaissait. Je le regardais stupéfait, parce que Dieu était pour moi une grande chose, mais loin de tout ce que je pouvais voir ou imaginer. Au contraire, pour lui, c’était plutôt une réalité ressentie, dont il ne pouvait se passer ».

(de “Tracce” 2/1995)